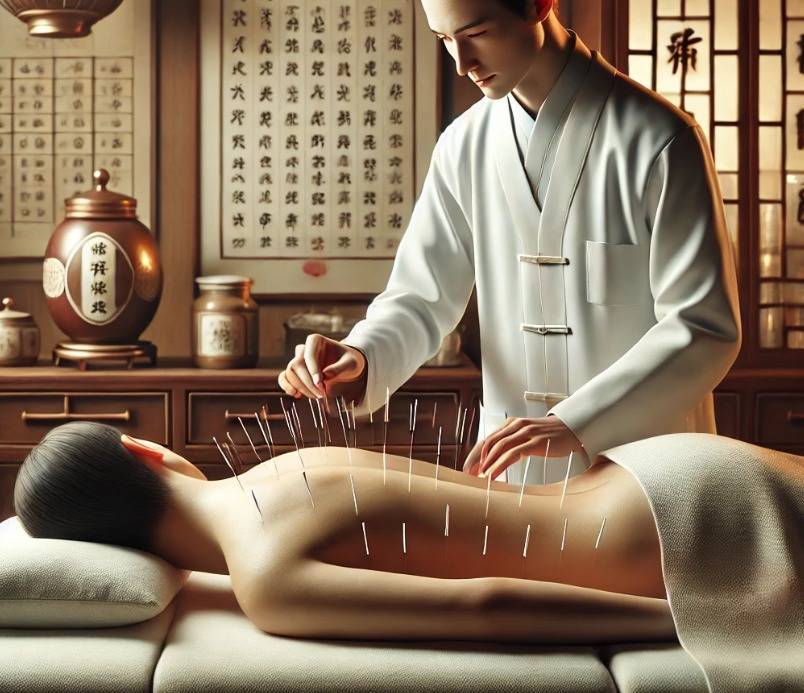

长寿,不像一场豪华装修,更像老屋里坚持不灭的一盏油灯:不是一次加满,而是每天添一指油、理一理灯芯。那位行医半生的针灸老先生,临终时抓着我的手说:“别记我扎过多少针,记住你自己的灯芯。”他看惯了人间疾苦,也见过起落沉浮——在他眼里,保命多半不是惊天动地的“猛药”,而是细水长流的“小事”。当我们在地图上寻找捷径,身体却只认得那条被脚步踏实过的老路:温、缓、恒。

他临终留下的“三只针线包”

他说,三件小事,小到装进口袋也不累赘:第一件,清晨先“暖”再动——醒来先半杯温水,把夜里的凉散一散,再做两分钟舒展或揉腹,让气血像锅边的小火慢慢“走起来”;若有日光,背上晒一晒,像给电池补一格电。第二件,三餐只取七分饱、慢嚼——筷子放得慢一点,嘴里嚼得久一点,让胃和胰有时间对话;不赶味、不贪快,留三分给轻盈和清醒。第三件,夜里护脚与守时——临睡前用温水泡脚十来分钟,擦干脚心,再让自己在差不多的时间熄灯入睡;脚暖,像给炉膛铺好柴,睡着了,修复才肯来。三件小事,一点不神秘,却像三根不显眼的针,天天把散乱的生活线头缝回去。

为什么我们老把它们忽视

因为它们“太普通”了。人心习惯高举高打,喜欢见效立等的痛快,讨厌慢火的等待;可身体的法则偏偏相反:它是慢熟的、讲手感的。你愿意花钱找贵补品,却嫌泡脚占十分钟;你能狠下心断碳水,却不肯放慢一口饭的咀嚼。我们把健康当“项目”,拟KPI、立Flag、刷表格,忘了它其实是一门“手艺”——靠的是日复一日的温度、节奏、耐心。像补衣:线太粗会扯裂缝,力气太猛会破布眼,只有细针密密地来回,布才不露风。

把“针”握回自己手里:可触摸的落地法

别等完美的明天,先把今天的门槛再降一寸。起床时,把水杯放在床边,能摸到就能喝到;洗漱镜前贴一个小纸条:深呼吸三次、肩颈慢绕十圈,像拧一拧白天这条“水管”;吃饭时换小碗,咀嚼到食物失去形状再咽下;午后若困,别“硬扛”用咖啡顶,靠窗站一会儿,让阳光把背部铺热;晚上把脚盆放在看得见的角落,水开后兑成不烫的“月光色”,手机定个20分钟提醒,泡完擦干脚心再上床。若你上夜班或带娃,允许自己“打碎执行”:清晨的温水改到班前,泡脚改在最容易做到的时间点;不是完美,而是完成——一天比一天稳一点。别小看这些“手感动作”,它们是身体听得懂的语言。

从“被动求医”到“自我调灯”

老先生常说,针灸的针像外力的提示音,真正的修复还是要靠你身体里的那个“灯匠”。医院是修船厂,生活才是大海,一条船是否耐风浪,不在上岸那几天,而在每一段航行的保养。你不必懂经络穴位,只要把“暖、缓、恒”三个字放进手心:暖,是让身体保住热度;缓,是给器官留出加工的时间;恒,是把偶尔心血来潮变成平稳的节拍。久而久之,你会发现:脾气松了一点,睡意稳了一点,饭后不再重如铅,下午的脑子也不再打结。那不是奇迹,是长期主义在你身上刻下的软光。

想象一口老砂锅,外表并不起眼,真正的香168配资官网,是靠每天洗净、擦干、火候不急不躁,慢慢养出来的包浆。长寿也是这样:不靠一次性的豪赌,而靠你对日常的温柔维护。清晨的那半杯温水,饭桌上放慢的一口,睡前那盆恰到好处的温度——它们像三只不起眼的握柄,让你在风里也能端稳自己。愿你别再被“立竿见影”的诱惑牵着走,学会把灯芯理直、把火候看住,把这三件小事做久、做稳,把健康从口号变回触手可及的生活。本文为科普与生活建议,不能替代个体化诊疗;若有不适,请及时就医,愿你在光里前行。

嘉喜配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。